従来より各国政府は、国内生産者の競争力向上や特定産業における成長促進のために、産業政策として知られる、特定対象への介入を用いてきた。産業政策は、一部の発展途上国では使われ続けていたものの、複雑で利益も不確かなことから、世界の大半の地域では人気が薄れて久しかった。

いま、至る所で産業政策が復活しているようだ。パンデミックや地政学的緊張の高まり、気候危機によって、サプライチェーンの強靭性や経済と国家の安全保障に関する懸念が生じた。より広くは、リソースを効率的に配分してそれらの懸念に対応する市場の能力に対しても懸念が高まった。その結果、各国政府は、より積極的な産業政策スタンスをとることを迫られた。

経済学者たちは長年、産業政策のメリットとデメリットについて論じてきた。クライメート・トランジションに関連する介入など、産業政策は市場の失敗への対処に役立ちうる。しかし産業政策はコストが高く、腐敗からリソースの不適正配分まで、さまざまな形で政府の失敗につながる可能性もある。また産業政策は、国境を越えて有害な波及的影響を及ぼしかねず、他国による報復措置のリスクが高まり、それにより究極的には、多国間貿易システムが弱体化し地経学的分断が深刻化する恐れがある。代償の大きなミスを回避するには、より多くのデータ、分析、対話が必要だ。

本稿では、産業政策の復活について解説し、復活の要因、復活により生じるトレードオフ、そしてそれに関してIMFが何をしているかについて、3つの問いを立てる。

新たな波

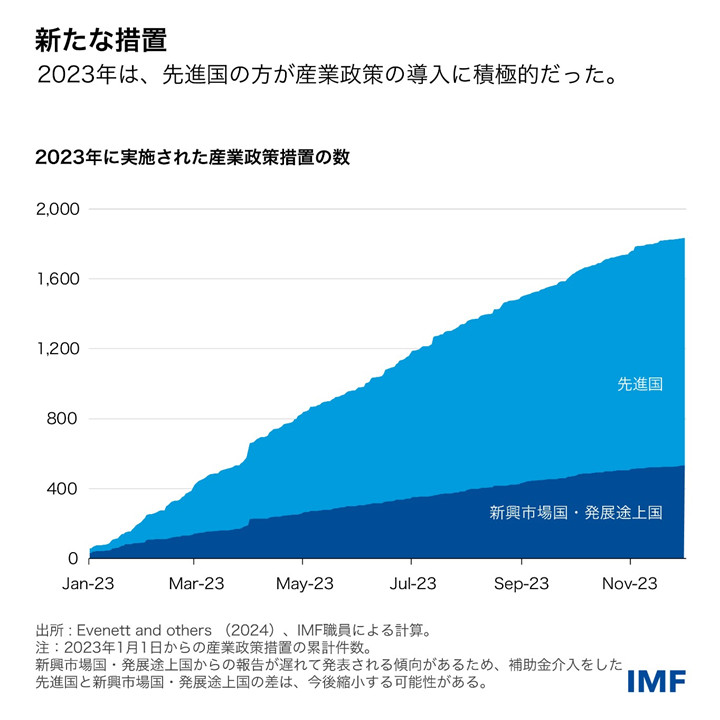

IMFは最近、グローバル・トレード・アラートと協力して動向を監視している。IMFの新しい研究によると、昨年は世界全体で2,500を超える産業政策による介入があった。そのうち3分の2以上が、外国の商業活動に差別的であった可能性が高いことから、貿易を歪めるものであった。このデータ収集の取り組みは、産業政策の新たな波の理解に向けた第一歩である。

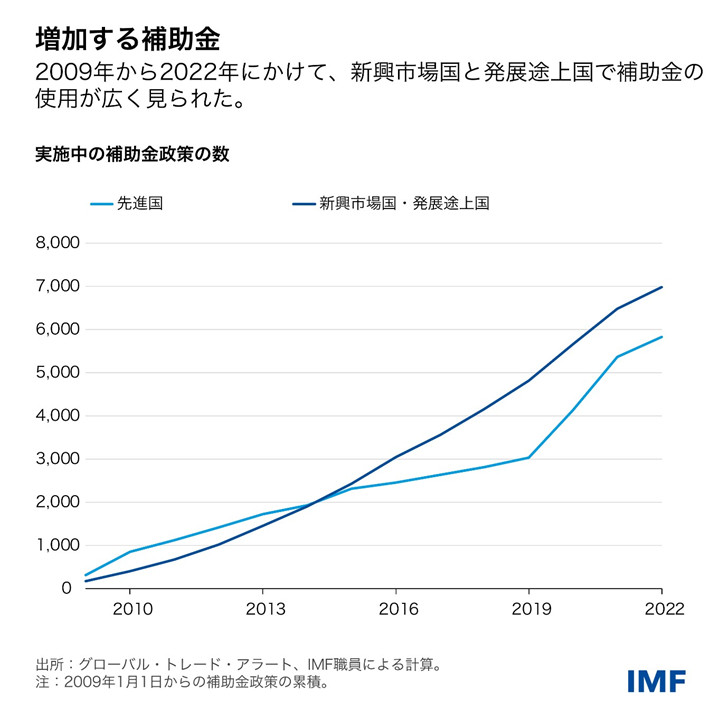

そうした措置が最近急増しているが、これをけん引しているのは経済大国で、中国、EU、米国が2023年の新規措置総数の半分近くを占めている。新興市場国や発展途上国よりも、先進国のほうが積極的なようだ。過去10年間のデータは今のほど正確ではないが、入手可能な情報によれば、補助金は歴史的に新興市場国で広く使用されてきており、多数のレガシー措置が現在も実施されている一因である。

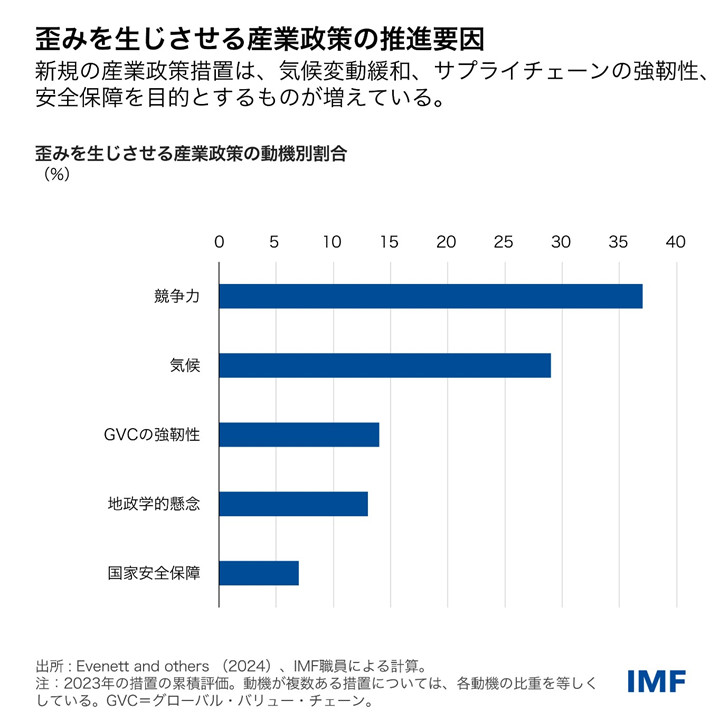

最近の措置は、競争力よりも、グリーンへの移行や経済安全保障に重点を置いている。競争力が目的となっていたのは、昨年の産業政策措置総数の3分の1だった。残り3分の2は、気候変動緩和、サプライチェーンの強靭性、安全保障を目的としたものだった。

興味深いことに、こうした措置の導入が最も活発だったのは軍民両用製品と先端技術の部門で、半導体や低炭素技術、およびその構成要素であるクリティカルミネラル(重要鉱物)などが対象であった。

産業政策は、市場原理では社会的に効率的な方法で振興を図れていない特定の国内企業、産業、または活動に対するリソース再配分を誘導する。しかし、実質的な経済的利益をもたらすためには、そうした介入が適切に設計されてなくてはならない。つまり、明確に特定された市場の失敗に対処するよう方向づけられているとともに、競争促進の原則と確かな費用対効果分析に基づくものである必要があるのだ。

産業政策は民間企業にとってのインセンティブを変えることを目指すものであるため、リソースが不適正に配分されたり、時が経つにつれて政府が産業界にとらわれてしまうリスクを伴う。また、貿易や投資、金融の流れ、世界の市場価格にも影響を及ぼす可能性があり、貿易相手国や世界経済に対して多大な影響が生じかねない。

IMFスタッフが最近行った新規産業政策の分析は、注意が必要であることを浮き彫りにしている。

- 昨年発表または実施された諸措置は、必ずしも市場の失敗に明確に関連しているものではなかった。それは、リソースの不適正配分のリスクを伴い、財政負担が多大になる可能性もある特定対象への政府介入よりも、ビジネス環境全体の改善を目的として適切に設計された政策の方が妥当であったケースもあることを意味する。

- IMFスタッフによる研究では、報復措置の応酬があったことが一段と示された。ある特定製品がある国の介入対象となっている場合には、他の貿易相手国もその製品に焦点を当てた介入を実施する確率が高い。実際に、補助金のような措置は、他国政府が同様の反応を示すことを誘発する恐れのある、国際的波及効果を生む場合が多い。

- 産業政策が特定の利益集団にとらわれてしまう可能性があるという証拠もある。分析によれば、措置の数と、次期選挙が迫っているかなどの政治経済的変動要素や、輸出品目における特定製品の重要性との間には高い相関性があり、各国政府が既存企業を引き立てる可能性があることを示唆している。

IMFの役割

最近の産業政策措置の多くの新規性やマクロ経済的重要性を踏まえ、IMFスタッフは3つの分野で取り組みを強化している。

IMFでは、産業政策に関するデータの収集と分析により一層注力し、意識向上や政策議論のための知見提供に努めている。新たなデータモニタリングの取り組みに加え、 IMFスタッフは、イノベーション(2024年4月IMF財政モニターを参照)や気候目標などの、政府が掲げた目的を達成するにあたっての産業政策の有効性や、その国際的波及効果も調査している。

- 国別サーベイランスでは、IMFスタッフは、当該国の国内のまたは対外的な安定性に大きく影響したり、国際的波及効果を及ぼす可能性のある産業政策措置の評価に重点を置いている。IMFスタッフによる分析と政策助言の範囲は、産業政策の種類やその目的、および利用可能な情報と専門知識に左右される。最近IMFが発表したふたつの論文では、IMFのサーベイランスにおける産業政策のカバレッジの概念的枠組みと指針となる原則を示しており、貿易関連の課題や世界貿易機構(WTO)規則との整合性についても触れている。

- 最後の点になるが、IMFはWTOと協働して、貿易と産業政策に関する多国間対話を促進している。2月にすでに、数か国および他の国際機関も寄与し、強靭性に向けた政策に関するテクニカルミーティングが開催された。今後数か月でこの取り組みを深め、広げていくことが目標だ。こうした議論は、成立している措置とその有効性や波及効果についての情報共有を向上させ、課題の共通理解や考えられる協調的解決策の形成に役立ちうる。

***

—産業政策の復活に関してより詳しくは、最近のIMFポッドキャスト(英語版)をお聴きください。